文章摘要的内容

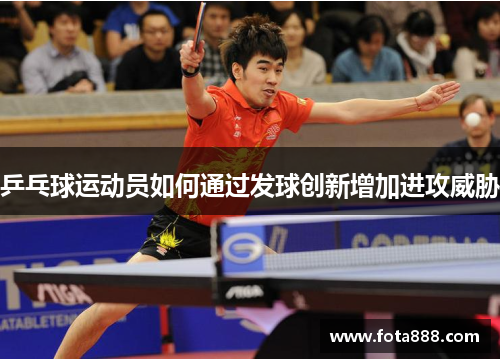

在乒乓球竞技中,发球是唯一不受对手干扰的技术环节,也是构建进攻体系的核心起点。随着技术革新与战术迭代,发球创新已成为顶尖运动员突破对手防线、抢占主动权的关键手段。本文从旋转变化、落点控制、动作隐蔽性及战术衔接四个维度,系统分析发球创新的实践路径。通过旋转组合的迷惑性、落点分布的策略性、动作结构的欺骗性以及战术联动的预见性,运动员可将发球从单纯的技术动作转化为多维进攻武器。这种创新不仅要求物理层面的突破,更需要将技术细节与战术智慧深度融合,从而在瞬息万变的对抗中创造更具威胁的进攻契机。

1、旋转变化的艺术

旋转创新是发球威胁的核心要素。通过改变拍面角度与挥拍轨迹,运动员可制造侧旋、下旋、逆旋等复合旋转。马龙曾以手腕瞬间抖动创造"蛇形旋转",球体在飞行中呈现不规则弹跳轨迹,极大增加了对手预判难度。混合旋转的组合应用更具杀伤力,例如先以强烈下旋迫使对手回摆短球,再突然改用侧上旋发球打乱接发节奏。

旋转强度与旋转欺骗的平衡至关重要。张继科的反手逆旋转发球通过相似动作框架产生截然不同的旋转量,其秘诀在于触球瞬间手腕的爆发式摩擦。这种"形同质异"的发球设计,使对手即便识破旋转类型也难以准确判断旋转强度。当代运动员更注重旋转梯度控制,通过旋转强度的渐进式变化消耗对手神经反应资源。

旋转创新的物理基础是胶皮性能开发。颗粒胶与反胶的复合使用、海绵硬度的梯度配置,为旋转创新提供材料支撑。伊藤美诚的反手生胶发球,利用胶粒变形产生瞬间弹性爆发,制造出传统反胶难以模仿的飘忽旋转。器材创新与技术创新相辅相成,共同拓展旋转变化的可能性边界。

mk体育

2、落点控制的策略

落点选择是发球进攻的战术支点。高水平运动员将球台划分为12个战术区域,通过落点组合形成"发球矩阵"。许昕的直线急长球配合小三角短球,利用对角线长度差异制造空间压迫。落点的动态调整需结合对手站位特点,针对横板选手强化中路追身,面对直板选手则侧重反手大角度。

三维落点体系突破平面限制。樊振东的台内急坠发球在垂直方向形成"电梯效应",球体过网后急速下扎,压缩对手引拍空间。奥恰洛夫的高抛发球通过抛物线控制,使球体在水平与垂直方向同步变化,形成立体化落点攻击。这种空间维度的创新,将落点控制从二维平面拓展到三维战场。

动态落点组合产生战术叠加效应。波尔的"十字交叉"发球体系,通过长短交替、左右穿插的落点编排,系统破坏对手移动节奏。落点控制需与旋转变化形成协同,例如近网侧旋配合底线急下旋,利用落点差异放大旋转的迷惑性。这种多维联动的落点策略,能最大限度瓦解对手的接发体系。

3、动作隐蔽的博弈

动作结构的欺骗性是发球创新的关键要素。丁宁的下蹲砍式发球通过非常规体位隐藏触球细节,其躯干转动与手臂摆动形成视觉屏障。动作隐蔽创新包含三个层面:触球点的空间遮蔽、挥拍轨迹的时间错位、以及身体姿态的虚实转换,共同构成完整的欺骗链条。

虚拟现实技术为动作隐蔽提供新工具。通过动作捕捉系统分析微表情与肌肉预激活特征,运动员可针对性消除"发球前兆"。平野美宇通过3D建模技术优化抛球高度与挥拍节奏的匹配度,将触球瞬间的暴露时间缩短至0.08秒。这种技术赋能的隐蔽性创新,正在重新定义发球博弈的规则。

4、战术衔接的预见

发球创新需融入战术链条整体设计。张本智和的"发抢体系"将反手拧拉技术与台内短球紧密结合,形成"发球-控制-爆冲"的三段式攻击波。战术衔接的核心在于预判对手回球线路,通过发球旋转与落点的精确设计,将对手回球限制在预设攻击区域。

动态战术调整能力决定发球效能。陈梦在比赛中实时分析对手接发习惯,通过发球旋转梯度调整诱导对手失误。高水平运动员建立"发球-战术数据库",记录不同对手对各种发球的反应模式,在对抗中快速调用最佳战术组合。这种即时反馈的战术衔接,使发球创新具有实战针对性。

心理战术是发球衔接的高级形态。马龙在关键分使用"极限长球"发球,利用心理压迫破坏对手接发稳定性。战术衔接创新包含心理博弈维度,通过发球节奏变化、突发性强攻、非常规技术使用等策略,在战术层面形成连续心理施压,将技术优势转化为心理优势。

总结:

发球创新是乒乓球进攻体系革新的战略高地。从旋转变化到落点控制,从动作隐蔽到战术衔接,每个维度的创新都在重新定义发球的战术价值。这种创新不是孤立的技术改良,而是需要将物理特性、生物力学、战术智慧进行系统整合。现代发球体系已发展为包含空间控制、时间博弈、心理对抗的复合型技术,其创新路径呈现跨学科融合趋势。

未来发球创新的突破方向,在于智能技术的深度应用与人体潜能的多维开发。通过运动生物力学分析优化动作效率,借助大数据预判对手反应模式,结合神经科学提升战术执行力,运动员可将发球创新的边界推向新高度。唯有将技术创新根植于战术体系,使每个发球都成为进攻组合的精确导引,才能真正实现"发球即进攻"的战术革命。